上次写了关于酒店点数的帖子后,有一些特别好的关于酒店营收的讨论。其实酒店的Revenue Management是一个特别有意思的事情,不同的地区、不同的酒店,甚至不同的GM或者revenue manager,都可能有很大的差异,但又有着很多共性的地方。而我们在网站上所看到的每个酒店的报价后面,其实都有一连串的逻辑与故事,遂整理成文,与大家共同分享讨论,这篇应该不能带给大家什么薅羊毛的技巧,也几乎不涉及点数兑换的方面,写着纯属好玩,但我觉得有的时候除了know how以外,know why也是挺有必要的,至少能理解一些酒店和其它利益相关方行事的逻辑。打算每天写一点,争取四月前更新完吧hhh 如果大家愿意当个睡前读物看一看也是极好的

序·多卖≠多赚:酒店的Rack、BAR和“成本价”

Uncle准备开一家Park Haiyaa MSG,在开张之前,当然要定价。对于酒店业来说,有那么几个标准术语:

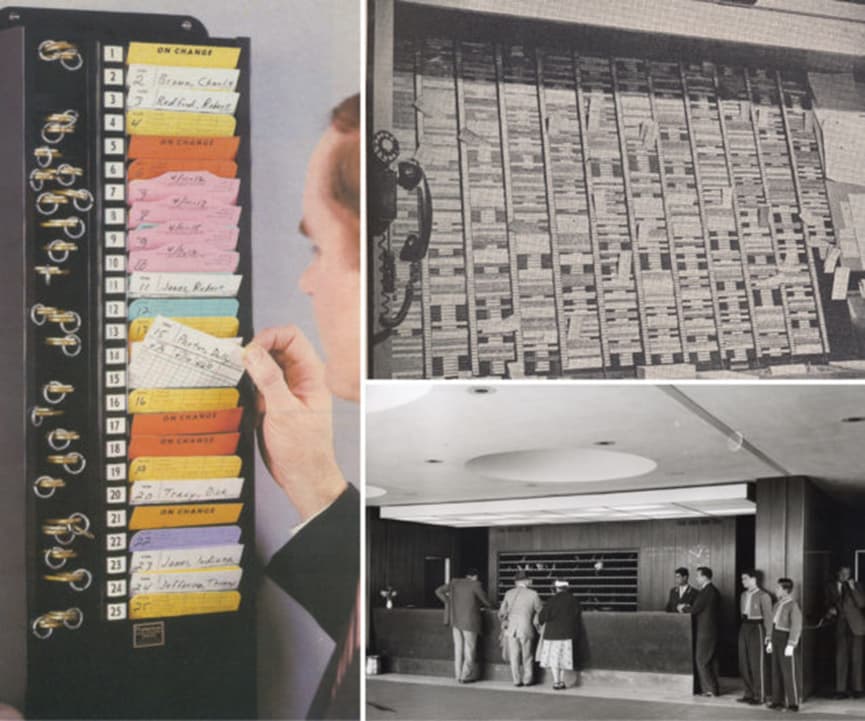

Rack Rate:rack rate很有意思,这个词组来源于以前酒店业还完全没有任何数字化的时候,酒店的前台就会有一个Room Rack,而这个rack的每一个槽就代表着一个房间,里面可以放置标注有房型、价格、房间状态的ticket。如果一个客人没有任何预约走进酒店,TA会被收取的价格正是标注在这个rack旁边的标准价格,也就是所谓的rack rate。

曾经酒店前台真正的“rack“

Rack rate所应该代表的,正是酒店charge的最高价格。一些地区有法律规定要求酒店必须公示最高价格的(比如在房间门背后),所公布的也正是这个rack rate。但因为rack rate实在是几乎不会用到(比如大多数酒店门背后的价格都高得离谱),现在越来越多的应用场景里,rack rate也就和BAR混为一谈了,虽然原则上它们是很不相同的。另外,一些酒店集团对于高等级会员可能会有guaranteed availability的保障,但由于guaranteed availability只会在酒店满房时触发,意味着酒店大概率得walk一位原本已经预订好了的客人,要负责补贴别人去住附近的同等级酒店,有时候还需要额外有一些补偿,因此一些酒店便会把这个guaranteed availability price设置成高不可及的rack,也算是既满足了集团要求,同时又尽量减少了需要walk guests的可能。

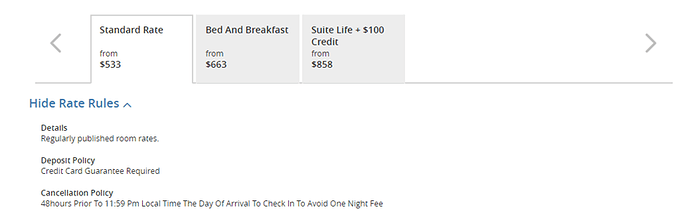

BAR:best available rate。这是一个起名起得非常迷惑性的术语,因为大多数时候它都不是best。BAR代表的是当天没有任何限制条件下一个客人可以获取到的最好价格,而这个没有任何限制条件就包括了没有任何折扣。所以很多时候,BAR反而是我们(作为顾客)最冤种的价格。相比于Rack(理应)是一个固定价格,BAR是随着供需曲线,booking curve,以及竞争对手定价等种种因素变动的,是为dynamic pricing。比如在Hyatt网站上我们看到的Standard Rate,就正是BAR。BAR之所以重要,还在于它是几乎所有其它定价的baseline,也就是说后台里面code各种discount的时候,比如AAA、leverage、member rate等等,一般都是基于BAR来减去一个固定价格或者固定x% off。这样子的好处是什么呢?假如MSG市突然宣布要在3月30日举办一场盛大的MSG节,届时会有大量Nieces&Nephews涌入,那么Uncle当然是想要把期间的酒店价格调高,这时候Uncle只需要在后台把当日的BAR价格调整为一个节日/Event专用的BAR,其余所有的discount价格就都会自动更新为新的价格,而不需要Uncle去手动一个个调整了。

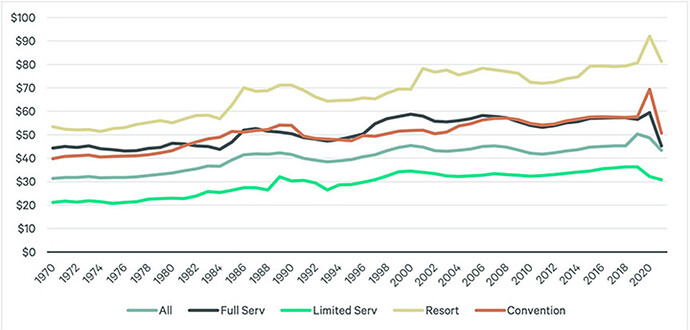

接下来,就是成本价。比如我们都已经知道了,当Hyatt旗下酒店入住率不满95%的时候,集团给予酒店的积分房补贴价往往都是一个看上去很可怜的数字(见此贴),大家一大关心的问题就是,这些钱够酒店回本么?这时候就涉及到所谓的成本价计算了。一间酒店的运营有Fixed Cost和Variable Cost,fixed cost比如租金、工资、保险等等,这些一般与卖出多少房间关系不大。而variable cost诸如Food&Beverage (F&B), housekeeping, laundry等等,则直接与入住房间数或人数挂钩。酒店常用的一个指标是CPOR (cost per occupied room),由一个周期内总的运营成本除以总的售出房间得出,算CPOR时一般至少会包括variable cost,包不包括fixed cost有不同的practice。但我们应该很容易想明白,只要Uncle不傻,任何一个房间我的售出价格都至少应该大于基于variable cost算出来的CPOR,最好是还能覆盖一部fixed cost,否则我就是在做慈善。这也是为什么酒店并不一定越满越好。即便是到了入住当天还空着好多房间,Uncle绝望到在Hotwire上面用超低折扣价拉人,我也只能接受高于CPOR的价格。当然除了考虑CPOR以外,酒店在制定自己能接受的最低价格的时候,还要考虑品牌影响,假设Uncle的酒店CPOR是$88 (相当fancy了),但如果用$100一晚的价格出售了Park Haiyaa的房间,大家以后还怎么看待我们尊贵的Park Haiyaa?这也是为什么一些中高等级的酒店会不允许自己的酒店被挂到Hotwire上,哪怕其实还有得赚。当然了,这方面有个workaround,那就是用opaque pricing,比如把这$100绑到travel package里面售出,不让你知道酒店具体是多少钱就好了。关于opaque pricing,之后的章节会有详谈。美国酒店的CPOR大致是什么量级,下面这张图可以给大家一个基本的概念:

注意图中价格是已经对通胀进行调整后的,source

CPOR其实也是酒店Revenue Management比较重要的KPI之一,在不损耗酒店形象、客人满意度的情况下控制及减少CPOR,就是酒店运营的一大成功了。

The Right Price :浅谈当今酒店的dynamic pricing

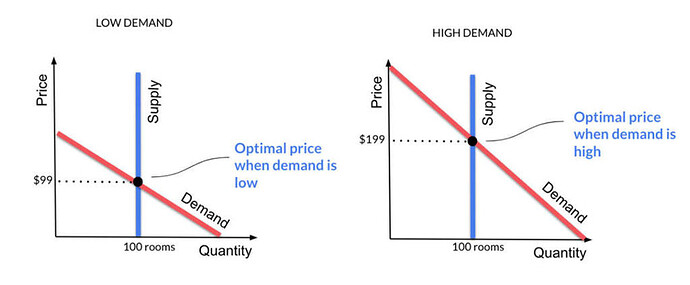

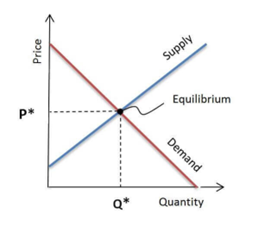

Revenue management is selling the right product to the right customer at the right time to the right price through the right channel. 这虽然是足够老土的一句话, 但也足够好用。一个酒店大致的价格区间受制于它的地理位置、服务等级、知名程度,但显然酒店的价格会在一年之间不断波动,而这种波动正是为了最大化收益而设定的“right price”(至少是试图让它成为right price)。哪些东西会决定right price呢?很容易想到的一个应该就是人群对酒店的需求,所谓淡季、旺季之分。或许大家都看过经济学上的供需曲线图:

但对于酒店,我们不难发现,supply没法整啊,Uncle一开始建Park Haiyaa修了120间客房,那我的supply就会是120间,不管需求如何。哪怕马上要MSG节了,我觉得会有300个Nieces&Nephews需要我的酒店,我也只能看着隔壁房间数比我多得多的Haiyaa Regency暗自羡慕。那么对于酒店业来说,这个供需曲线就会变成这样:

Source

因此,Uncle的定价需要随着对市场demand的预测来进行波动,来尽可能地最大化效益:

(Source: Ira Vouk Hospitality 2.0 Consulting)

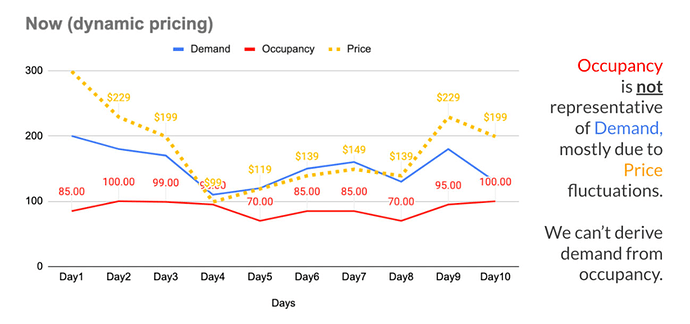

那我们如何预测demand呢?根据我们酒店的历史occupancy level?有一定的参考意义,但正如上面这张图所示,如果我们过去也是根据demand在不断调整定价的话,occupancy level就不一定能够反映demand了。此时酒店还可以考虑的因素有:

Comp Set :酒店的competition set是指的周遭的几家同类型、同等级、针对同一批顾客群体,会与你的酒店直接产生竞争的对手酒店。这个概念之所以重要,还在于评估一个酒店的各项KPI的时候,一般来讲你都是在和comp set比较。比如,Uncle肯定不会拿Park Haiyaa的average daily rate(ADR)去比隔壁的Haiyaa Place,而是去对标对面的five seasons。所以在定价的时候,酒店很多时候也会参考:“我的竞争对手们是个什么价位?” 但大家应该很容易看出来用comp set定价比较tricky的地方:你在看别人,别人也在看你。这就有点像弥留之国的爱丽丝里的方块K“美人投票”游戏:你猜别人的决策,别人也会猜你的决策,所以你要猜别人是如何猜你的决策……这个思维层级可以一直累加上去,无穷无尽。因此,comp set定价只能作为决策因素之一,盲目看着comp set定价来定自己的价显然不会是一个好策略。

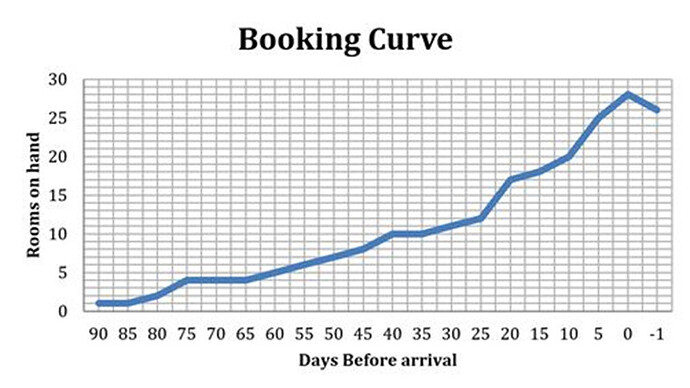

预订动态 :booking curve表现的是对于某一个特定日期的房间,预订随时间增长的曲线,也就是how fast are we picking up reservations?一个比较常见的booking curve可能会长这样:

(注意这里的Rooms on hand(RoH)是指的售出房间数量, 也叫reservation on hand,不是指剩余房间数量)

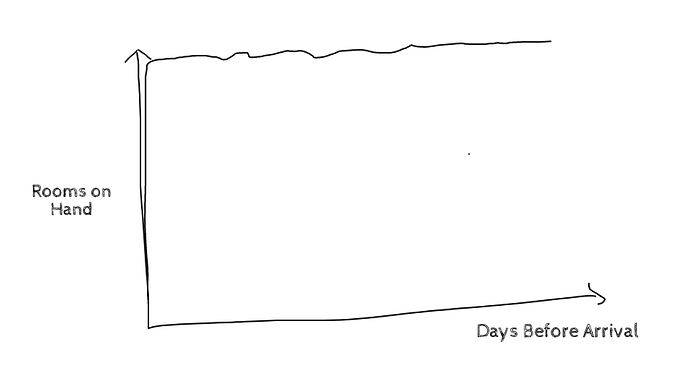

当然了,对于一些热门旅游目的地,它们的curve可能是这样的:

当我们有了booking curve的历史数据之后,我们就可以通过对比今年和往年的booking curve形状,大致有个概念,是比往年获得预定的速度快了还是慢了。慢了的情况下,我们可以适当调低定价,或者是开放一些特定的低价rate;而当我们的预订来得比往年更快的时候,我们就可以关掉一些低价的rate,亦或是添加一个minimum stay的天数要求。比如细心的Niece/Nephew就会发现,在Haiyaa网站上订酒店的时候,同一家酒店,有的时候有member rate,有的时候就没有,或者leverage rate有的时候能搜到,有的时候就搜不到,这其实就是price filter在起作用,这样可以让BAR不变的情况下,依然能够根据预订动态来优化收益。

其它的一些大数据: 一些OTA也会给酒店未来的日期提供一个建议的价格范围,另外,一个越来越重要的数据就是诸如Google这样的metasearch engine的搜索量,也能很好地反映潜在的需求。

在实际的决策过程中,这上面的所有因素当然都会有影响,而且酒店的pricing strategy也是个在不断进化的过程。更早的时候,一个酒店可能就周中、周末,或者淡季、旺季两种价格,而现在我们不难发现,酒店的定价变得越来越灵活了。包括利用machine learning来预测酒店的需求和最佳定价,也都是一个很热的话题。当然,技术的发展到工业的应用总是有一定时间差的,尤其对于大集团而言,替换一个核心产品comes at a large price。如果有现在酒店业从业的潭友愿意分享一下自己的酒店现在主要依靠什么来调整定价就更好了!

The Right Customer: 市场细分

与Dynamic Pricing相对应,市场细分(segmentation)代表的是Differential Pricing,本质上就是一种third-degree price discrimination。其实三级价格歧视大家在生活中也经常遇到,比如学校门口的奶茶店为啥可以学生卡9折?说白了学生穷吗,对价格敏感,给折扣拉高一下需求。但如果把学生能获取到的价格开放给所有人,那商家就损失了支付意愿更高的那部分人的利润。放在酒店上同样适用。

对酒店而言最简单的segmentation就是商务客和休闲客;再细一点在商务、休闲里面又可以继续划分团体和散客,根据酒店地理位置和自身性质可能的一些细分还有:大学生及家长、航空相关从业人员、旅行团、家庭旅行、guabi等等。比如Hyatt的leverage项目,其实也是一种市场细分,当然细分得成功不成功另说 ![]() 。其实我们前面提到的price filter也侧面是segmentation的一种应用。我们不妨想象一下,假如Uncle的酒店永远供不应求,那这时候Uncle应该做的是什么?当然是挑选出给酒店带来最多利润的客人,这不仅仅是房费,还包括副收入(ancillary revenue):比如在酒店期间必来Uncle的MSG restaurant吃饭、然后去Auntie Helen SPA按个几小时、完事再去Niece & Nephew Casino打几把德扑的顾客,Uncle就最喜欢啦。所以在booking curve明显看上去势头较好,我们很有希望住满的时候,就可以适当开启price filter,把低价rate过滤掉,留下对酒店价值最高的顾客。不过正如我们前面所说,segmentation本质上是price discrimination,是让不同的人为同样的商品/服务付不同的价格,没有人喜欢自己比别人多付了钱的感觉,因此segmentation必须对不同的价格设置门槛,同时也减少不同segment之间获知彼此价格的机会(至少要减少让高价格看到低价格的机会)。比如Hyatt leverage或者别的一些公司折扣,普通人自己搜的时候这些折扣价自然是不会出现在结果页面里的,而需要单独输入code。当然另一个方式就又是我们前面提到过的opaque pricing了。

。其实我们前面提到的price filter也侧面是segmentation的一种应用。我们不妨想象一下,假如Uncle的酒店永远供不应求,那这时候Uncle应该做的是什么?当然是挑选出给酒店带来最多利润的客人,这不仅仅是房费,还包括副收入(ancillary revenue):比如在酒店期间必来Uncle的MSG restaurant吃饭、然后去Auntie Helen SPA按个几小时、完事再去Niece & Nephew Casino打几把德扑的顾客,Uncle就最喜欢啦。所以在booking curve明显看上去势头较好,我们很有希望住满的时候,就可以适当开启price filter,把低价rate过滤掉,留下对酒店价值最高的顾客。不过正如我们前面所说,segmentation本质上是price discrimination,是让不同的人为同样的商品/服务付不同的价格,没有人喜欢自己比别人多付了钱的感觉,因此segmentation必须对不同的价格设置门槛,同时也减少不同segment之间获知彼此价格的机会(至少要减少让高价格看到低价格的机会)。比如Hyatt leverage或者别的一些公司折扣,普通人自己搜的时候这些折扣价自然是不会出现在结果页面里的,而需要单独输入code。当然另一个方式就又是我们前面提到过的opaque pricing了。

The Right Channel(上):Rate Parity 价格一致性

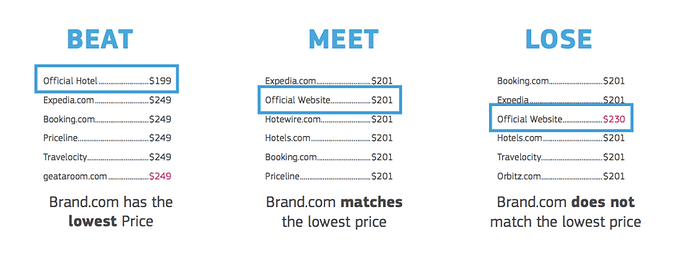

终于要讲到我最喜欢的内容了: 渠道。在铺开介绍各种渠道之前,我们首先要了解一个概念,叫做rate parity(价格一致性)。酒店的销售渠道虽然众多(下篇会展开讲),但如果粗糙一点分的话,无外乎酒店直接渠道,和间接渠道(通过第三方)。而许多的间接渠道,无论是通过OTA、旅行社或者Travel Agent (TA),都会涉及到佣金(commission),它们按照酒店价格的x%收取一定佣金。假如Uncle的酒店一间Standard $300,一个OTA bbking.com找到我,要在它的渠道上卖房。如果我想保持我的营收一致,i.e. 我自己依然拿到$300的话,那显然我需要给bbking.com一个更高的价格,来把commission cover掉。但OTA也不是傻子,如果它们失去了价格优势的话,就不会有人再用OTA了,因此大部分OTA在与酒店contract的时候,都会有parity clause,酒店必须保证给OTA提供的是最低渠道价,如果OTA发现别的渠道或者酒店自己提供了更低的价格,就会通过降低曝光率、停止预定、罚款等形式惩罚。但发展到如今,rate parity不仅对OTA重要,对酒店,尤其是连锁集团,也越来越重要了: 显而易见,因为不用付佣金的原因,直接渠道的预定,酒店拿到手的$$是最多的,因此各大集团都希望把渠道更多地导向直接渠道,为此几乎所有大集团都有类似于best rate guaranteed的宣传,让会员可以知道自己拿到的是最低价格,可以安心地直接通过酒店订房。

酒店集团都希望自己的集团官网Brand.com上的价格是最优价格

但偏偏一些OTA (wink wink Agoda ![]() ),经常会出现undercut的情况,也就是以比酒店官方渠道更低的价格出售。这样一方面抢走了酒店直接预定的营收(像Google这样的metasearch engine上,大家通常会直接去找最低价格);另一方面对于酒店/集团形象也是很大的损失:大家不再信任直接通过酒店/集团渠道可以获得最优价了;再者,因为parity clause的存在,其它OTA也会找上门来,质问为什么Agoda拿到的价比他们更低。因此,让OTA等渠道保持与酒店的rate parity也是酒店希望看到的。尽管rate parity已经是contract 双方都愿意去遵守的事情,但类似于Agoda、Traveleuro这样的“臭名昭著”的undercutter依然会时不时地冒出来,让酒店/集团头疼得很。它们为什么能拿到这样的低价,又是为什么可以不受parity clause的约束为所欲为呢?这就要涉及到下篇:错综复杂的分销网络了。

),经常会出现undercut的情况,也就是以比酒店官方渠道更低的价格出售。这样一方面抢走了酒店直接预定的营收(像Google这样的metasearch engine上,大家通常会直接去找最低价格);另一方面对于酒店/集团形象也是很大的损失:大家不再信任直接通过酒店/集团渠道可以获得最优价了;再者,因为parity clause的存在,其它OTA也会找上门来,质问为什么Agoda拿到的价比他们更低。因此,让OTA等渠道保持与酒店的rate parity也是酒店希望看到的。尽管rate parity已经是contract 双方都愿意去遵守的事情,但类似于Agoda、Traveleuro这样的“臭名昭著”的undercutter依然会时不时地冒出来,让酒店/集团头疼得很。它们为什么能拿到这样的低价,又是为什么可以不受parity clause的约束为所欲为呢?这就要涉及到下篇:错综复杂的分销网络了。

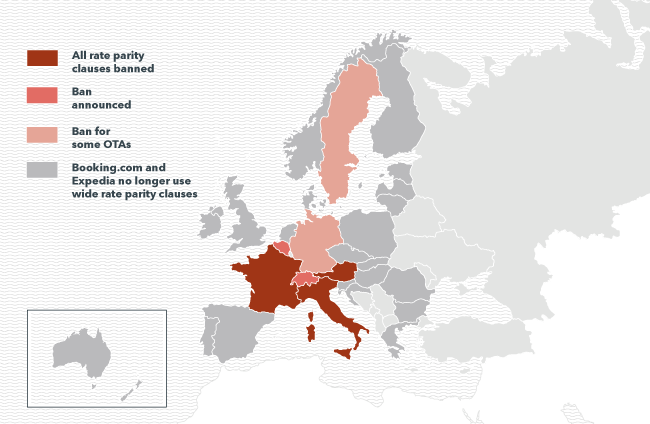

p.s. 欧洲的许多地方已经立法禁止或限制了Parity Clause,但Parity Clause在美国依然广泛存在

The Right Channel(下):分销网络-一个没有硝烟的战场

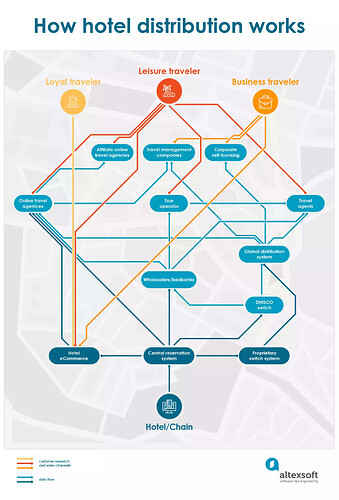

当你想订一家酒店的时候,你都有哪些选择?很容易想到的答案有:官网(Brand.com)、集团app、OTA比如booking、公司/学校雇佣的差旅管理公司… 还有一些单独定酒店不一定常用、但如果定travel package会更常用到的:比如travel agents、tour operators (旅行社)。但这些都是我们从顾客视角所能看到的,事实上如果我们从整个链条的最上游(酒店)出发,就会发现,整个体系非常错综复杂。下面这张图可以较好地体现这个系统的复杂度:

其实说简单也简单: at the end of the day,链条的两端永远都是房晚的提供者(酒店)和购买者(顾客);但说复杂也复杂:因为中间可能掺杂的节点太多太杂了。上面这张图里面大部分的第三方比如OTA、TA大家应该都比较熟悉,另外几个不熟悉的我们简单知道下:

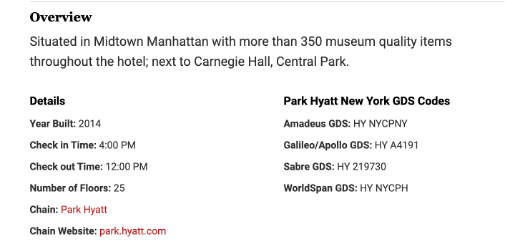

Global Distribution System (GDS) 大家可以把它想成一个信息的中介,酒店可以在GDS上update价格等信息,而旅行社和TA则可以通过GDS access这些信息,在Travel Weekly上查酒店信息的时候,首页也会列出该酒店在四大GDS里的code:

Bedbanks/Wholesalers,正如其名字所示,是一个交易房间的地方: Bedbanks以一个较低的价格从酒店那里批量收房,再转手加价卖给OTA、Tour Operators等等。Bedbanks没卖完的房间,可能会在入住30天(或者合同规定的其它时间)前左右release回给酒店。

Switch: 不是任天堂那个switch ![]() . switch是酒店与GDS等系统沟通的媒介,通过switch,GDS 才能准确获知酒店的rate和availability。

. switch是酒店与GDS等系统沟通的媒介,通过switch,GDS 才能准确获知酒店的rate和availability。

说到这里,大家不难发现,这个游戏里不仅有B2C(business-to-consumers 比如酒店-顾客),还有B2B(business-to-busines,比如Bedbanks就是典型的B2B), 还有并不实际参与买卖,只是通过提供一个marketplace赚取服务费和信息费的第三方(比如GDS)。

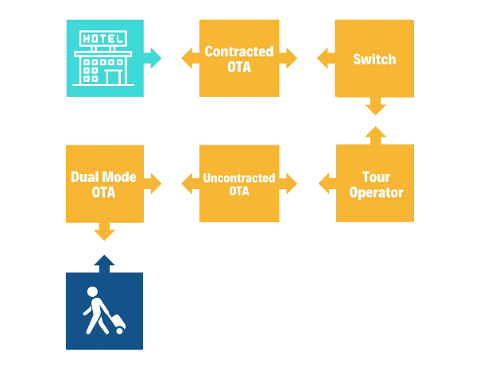

事实上,近些年来,酒店的分销渠道越变越复杂了。就连我们熟知的OTA,也并不是简单的B2C, 也有向OTA卖房间的OTA。说到这里是不是已经晕了?下面我们来看一个有意思的例子:一个意大利人通过携程订了一间意大利的酒店

故事是这样的,这位意大利人从一个Dual mode OTA(指该OTA既直接从酒店获得价格、也从别的OTA那里调取价格信息)那里quote了价格,这个dual mode OTA接着向一个中国的OTA(虽然文章没说,但Uncle猜大概率是携程)买了这个房晚,而这个中国OTA又是从一个bedbank买的房晚,而bedbank了又是通过一个switch系统向一个直接与该意大利酒店有合同的OTA购买的这个房晚。最后这个contracted OTA再将预订信息pass给了酒店。在酒店和顾客看来,这似乎都是再正常不过的一个OTA预定,但实际上中间盘根错节,每经过一层中间商,也就多一份“过路费”。

讲到这里,我们就可以解答一下上篇留下的问题了:尽管contracted OTA和酒店一般都会有parity clause,保证不会“互相伤害”。但正因为存在上面这种张三卖李四、李四卖王五的路径,parity clause不好使了: Uncle和Bbking.com签了contract,约定我给Bbking.com$300的价钱,但我们都得在线上界面卖$350, 然后Bbking.com转头以$320的价格卖给了一个中间商,这个中间商再以$330的价格卖给了Agoda,然后Agoda以$335的价格挂在了网上,顾客一搜发现诶怎么Agoda便宜$15,啪的一下,很快啊,生意就没了。这时候Uncle就有苦说不出了,毕竟Agoda又没和我签合同。除了这种uncontracted OTA“背刺”酒店以外,另一种常见的第三方undercut的情形就是一些Travel Agenc从wholesale那里pull了wholesale的卖价,结果转头忘了mark up就把这个价格放到网上了。

小记 · 酒店 vs OTA

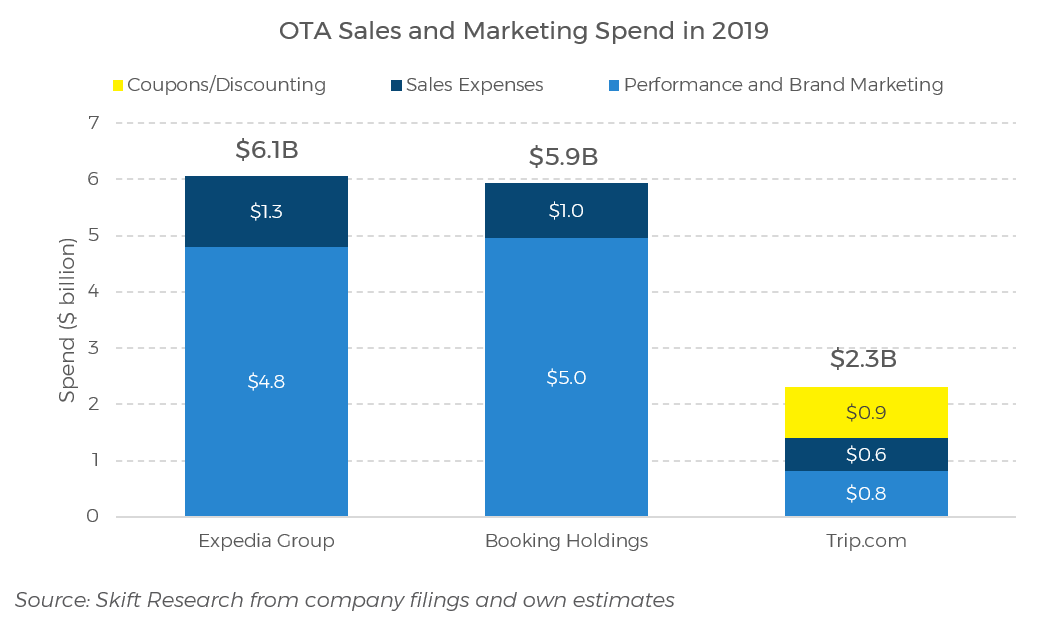

通过前面的内容,相信大家都已经知道了:对于酒店来说,同样的预定,直接渠道比间接渠道是更赚的。这个直接渠道就包括了app订房、官网预订、电话预定、walk-in等等。那为什么既掌握着定价权、又掌握着房源的酒店,要被迫让利与OTA合作呢?答案也很简单:因为单靠酒店自己卖不完房。作为房间的实际提供者,酒店本身用在营销、广告上的资源向来有限,一般来说营销费用/Revenue占比不超过10%。而OTA则不一样,OTA的开销大头就是广告、无孔不入的广告。我就不信有人没听过那句“ booking.com , booking.yeah ![]() " OTA花在营销上的费用可以占到接近Revenue的50%,同时大大超过它们花在主业:sales上的开销。

" OTA花在营销上的费用可以占到接近Revenue的50%,同时大大超过它们花在主业:sales上的开销。

图中的trip.com正是携程

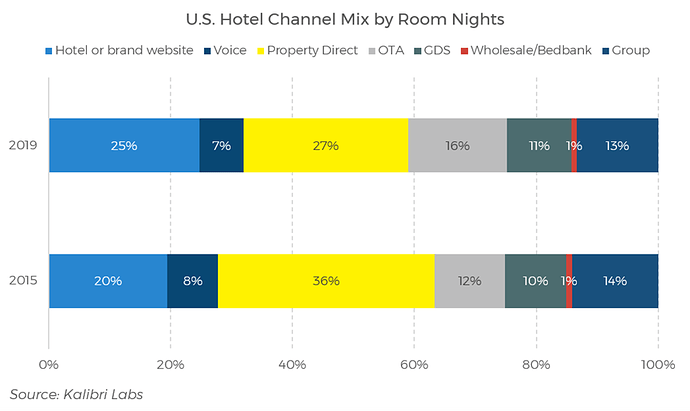

正是因为OTA庞大的营销能力与支出,以及年轻世代在订酒店之前大都是网络搜索、对比,OTA已经成为了酒店几乎不得不选择合作的一个渠道。下面这张图是美国酒店2015与2019年售出房间的渠道构成:

可以看到从15年到19年,尽管从酒店/集团官网的预订有了一些增长(20% → 25%),但整体来看,直接渠道(前三项之和)的百分比反而是下降了,与此相对应的是OTA的崛起。注意这张图里尽管有一些渠道(比如GDS、Bedbank)并不是OTA,但它们拿到的房间最后也有不少是通过OTA售出的。所以从顾客端出发,OTA占比比图中的比例更高。

但是酒店也并不是完全坐以待毙的,毕竟OTA卖出的房间越多,它们的议价权就越大,以后就可以要求更多的抽成…酒店显然不想陷入这样一个恶性循环。那么酒店都在以什么方式对抗OTA呢?

- BRG, 通过确保自己渠道的价格是最优价格来吸引顾客直接预定;

- 给直接预定的顾客提供更好的体验。最典型的例子,就是loyalty program。这也是为什么大部分情况下,通过OTA预订无法享受任何会员待遇:因为loyalty program设计出来就是想让你book direct的;

- 开发Travel Agents资源。比起巨头OTA有庞大的占有量与议价权,同样是第三方,同样收取佣金的TA在酒店眼里就可爱得多了。因为第一:比起OTA,TA佣金比例往往较低,比如Hyatt的TA抽成一般在10%,而OTA普遍则是15%往上,一般来说酒店越“独立”,抽成越大;第二:TA“难成气候”,这里不是任何贬义的意思,TA当然也能generate很多预订,但TA的预订信息最后大多都是直接输送到酒店系统,而OTA则常常不愿意与酒店分享顾客的全部信息。发展到现在,不少大型OTA都开始有了自己的loyalty program、自己的积分系统,明摆着是想和集团/酒店抢渠道,所以酒店与OTA之间就是处在这样一种既需要合作、又彼此竞争的别扭关系。

- 借力打力。这其实是很重要的一点,顾客通过OTA预订过来,没关系啊,让人家下次和我们自己订就好了。这也是为什么很多集团酒店对OTA到店的客人会推销自己的loyalty program,让OTA帮忙引来潜在的未来loyalty members

后记

希望所有看到这里的Niece/Nephew都对酒店的营收有了一点点新的认知,上面的信息也不一定总是及时和100%无误,尤其在这个Revenue Management变天变得很快的时代,或许几年以后又是一番景象了。从对大家有利的出发点的话,OTA与酒店集团最好是打得越激烈越好,这样OTA愿意让利,集团愿意花心思经营常客项目。任何一个渠道要是占了绝对上风,那一定不是一个利好消费者的信号。换个角度想,其实酒店集团也一样,不仅有几大集团的竞争,更有集团与非连锁酒店的竞争(这一点是和航空业很不同的一点,毕竟Uncle想的话可以真的开一家Park Haiyaa,但没办法开一家Air Haiyaa ![]() )。如果哪一天世界上的所有酒店都姓马/希/周/凯了,“酒店常旅客”板块也差不多就该消失了…

)。如果哪一天世界上的所有酒店都姓马/希/周/凯了,“酒店常旅客”板块也差不多就该消失了…

除此以外,我觉得也需要补充说一点:没有最好的营收策略,只有最适合的。不同类型的酒店、不同地区都有其特点。同时,酒店也在不断进化自己的营收策略,比如凯悦就在22年开始与IDeaS公司合作,制定更加动态的定价与营收策略。

此楼主要内容虽已更新结束,但欢迎大家继续留言探讨,有好的讨论内容我会继续补充到主楼~